福島第一原発事故の原因についてまとめました。

福島第一原発事故とは

福島第一原子力発電所事故は、2011年3月11日に発生した東日本大震災よる地震と津波が原因で起きた深刻な原子力事故です。

チェルノブイリ原発事故と並び、国際原子力事象評価尺度(INES)で最高レベルの7に分類されています。

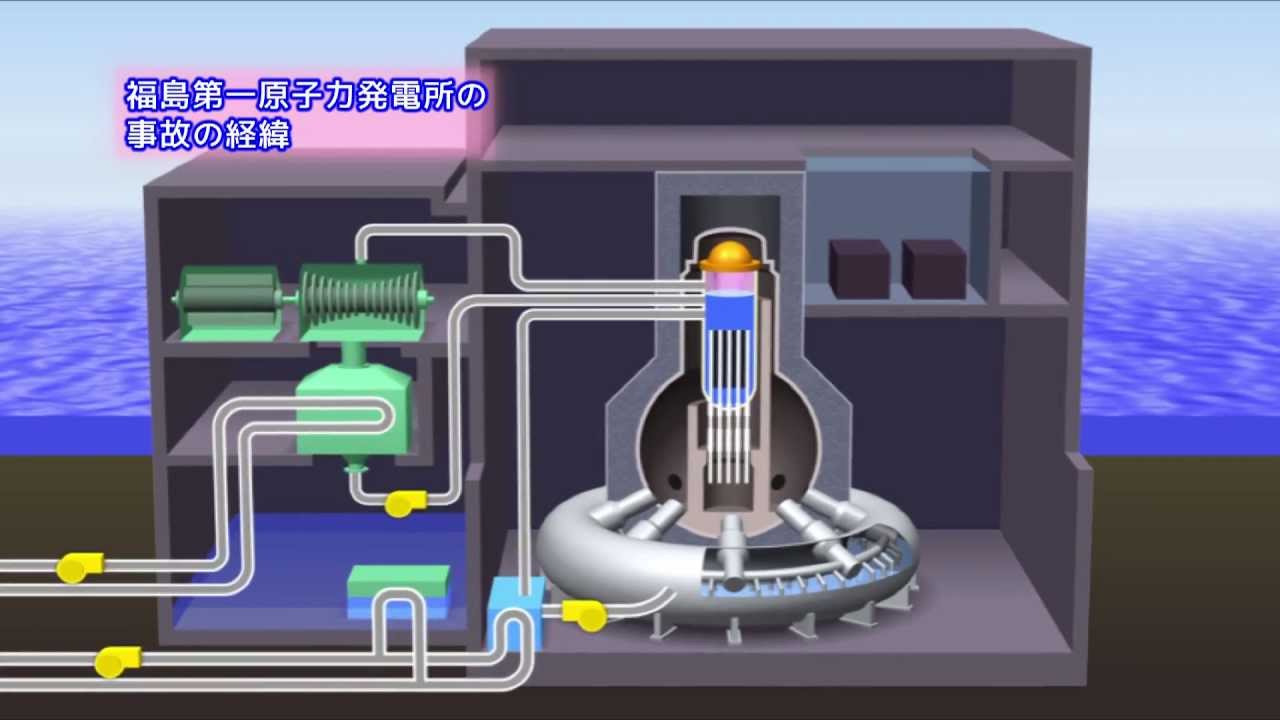

事故の経緯

- 地震と津波の影響

- 当時運転中であった1号機、2号機、3号機地震により原子炉は自動停止し、外部電源喪失(構外から受電できない状態)となる。(4号機は定期点検中)

- 非常用ディーゼル発電機が自動起動し、非常用復水器により原子炉の冷却を開始。

- 津波(高さ約14-15m)により海水ポンプや非常用ディーゼル発電機を含む電源設備が浸水により破壊され、全電源喪失(ステーション・ブラックアウト)に陥いる。

- 冷却機能の喪失

- 全電源喪失により原子炉の冷却が不可能となる。

- 原子炉内の冷却水が蒸発し、水位が低下して燃料棒が露出。炉心溶融(メルトダウン)が発生。

- 露出した燃料棒の表面温度が崩壊熱により上昇し、燃料棒の表面が圧力容器内の水蒸気と反応して、大量の水素が発生する。

- 原子炉格納容器が加熱により損傷し、水素と放射性物質が原子炉建屋内に漏洩。

- 水素爆発

- 1号機、3号機で水素爆発が起こり、原子炉建屋が大破。

- 溶融した炉心が圧力容器の底を貫通し、格納容器の床面のコンクリートを侵食。

- 放射性物質の放出

- 大量の放射性物質が大気中や海洋に放出され、広範囲にわたる環境汚染を引き起こす。

参考動画

事故の影響

- 住民の避難

- 半径20km圏内の住民が避難を余儀なくされ、10万人以上が影響を受けました。

- 廃炉作業

- 現在も廃炉作業が進行中で、完了は2041年から2051年頃と見込まれています。

新基準

原子力発電所の新規制基準は、2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて原子力規制委員会によって策定されました。

この基準は、従来の規制の問題点を反省し、より厳格で包括的な安全対策を導入することを目的とし、国内にある原子力発電所がこれを満たすことが義務付けられています。

新基準の主なポイントは以下のとおりです。

- 大規模自然災害への対策強化

- 地震や津波だけでなく、火山や竜巻などの自然災害にも対応する設計基準が強化されました。

- これにより、施設の耐震性や防水性が向上しています。

- 重大事故(シビアアクシデント)対策の義務化

- 炉心損傷や格納容器破損を防ぐための具体的な対策が求められています。

- 事故発生時の放射性物質の拡散を抑えるための手段も強化されています。

- テロ対策の導入

- 外部からの攻撃や妨害行為に対する安全性を確保するための基準が新たに追加されました。

- 既存施設への適用

- 新基準は既存の原子力発電所にも適用され、再審査を通じて安全性が確認されています。

- リスクゼロの神話からの脱却

- 安全性に「絶対」はないという考え方を採用し、常にリスクを評価し続ける姿勢が求められています。

- 参考文献

関連ページ

【電験3種】電力分野の例題と過去問

電験3種・電力分野の試験対策・問題集についてをまとめました。

電験3種の試験対策・問題解説集

電験3種の試験対策・問題集についてをまとめました。

コメント